“截至今年6月底,天津自貿試驗區用占全市1%的土地,吸引了占全市5.5%的市場主體,貢獻了占全市三成進出口額,近14%稅收和超過四成實際利用外資額……”在2021年服貿會上,澎湃新聞收獲到這樣一組數據。六年多來,在改革創新的滋養下,這顆“天津苗”奮力生長,逐漸形成集制度、產業、區域于一體的系統創新,不斷激發自貿政策外溢,并在多領域持續釋放改革紅利。

做好“加減法”解碼市場潛力

在全國深化“放管服”改革著力培育和激發市場主體活力電視電話會議上,國務院總理李克強指出,市場主體是經濟社會發展的重要力量。

日前,國務院頒布《中華人民共和國市場主體登記管理條例》(下稱:《條例》),自2022年3月1日起施行。值得注意的是,該《條例》是對歷年“放管服”改革中行之有效做法的制度化體現。

一直以來,自貿試驗區都是深化“放管服”改革的高地。秉持“以政府簡權限權,換取區域治理水平提升,帶動營商環境優化,激發市場活力和社會創造力”的改革思路,天津自貿試驗區在簡政放權、放管結合、優化服務上邁出實質性步伐,市級審批事權“應放盡放”,各片區“按需承接”。

掛牌至今,天津于全國率先實施“一個部門、一顆印章”審批等多項創新舉措。在以“加減法”推進“放管服”改革的過程中,實現“證照分離”改革全覆蓋,在48個行業實行“一企一證”綜合改革,精簡合并申報審批流程60%以上。通過構建在線便捷辦事平臺,實施“首席審批官”制度,全面推行“網上辦”“預約辦”“郵遞辦”“承諾辦”,實現線上申報、不見面審批,審批效率全國領先。

“放管服”改革的持續深化,令區內市場展現出巨大潛力。據《濱海發布》數據顯示,今年上半年,濱海新區新增市場主體3.3萬戶,同比增長33.1%,占全市的23.3%。其中,天津自貿試驗區新增市場主體6707戶,增長34.9%,注冊資本1855.9億元,增長12.2%。

為進一步解決企業和群眾異地辦事面臨的堵點難點問題,今年8月,天津與北京、廣州在全國首開先河,啟動多地政務服務事項“跨省通辦”聯動模式,共推出268項政務服務事項作為首批“跨省通辦”事項,涉及商事登記、行業準入、從業資格、人事薪酬等企業關心的關鍵領域。此次創新實踐是就國務院對“跨省通辦”工作要求的具體落實,也是通過機制創新、協同聯動、資源整合,將“放管服”改革向縱深推動的工作探索。

六年租賃資產總額超萬億

市場主體的壯大帶動了產業集聚,依托在稅收、準入等方面的各項優惠政策、制度紅利和一系列嚴監管措施的落地,經過六年多的發展,融資租賃已成為天津自貿試驗區的“金字招牌”,產業集聚效應領跑全國。

為吸引更多優質租賃企業,天津自貿試驗區通過創新保稅租賃、SPV租賃、離岸租賃、資產包轉讓租賃、人民幣跨境結算等40余種模式,推出“專家+保姆”服務方式,設立全國首個融資租賃專業法庭等舉措,大力推動租賃產業發展向更高質量邁進。

截至2021年6月底,天津自貿試驗區實有各類租賃企業4040家,注冊資本6924.29億元,租賃資產總規模超過萬億元,飛機、船舶、海工跨境租賃業務全國占比高達80%。

日前,東疆片區完成的全國首單保稅“客改貨”飛機租賃業務,再度為天津自貿試驗區這一招牌產業“增金添彩”。該項業務不僅打通了飛機退租-改裝-再租賃的全流程保稅處置路徑,也成為國內飛機租賃行業加快形成飛機資產全生命周期管理能力的重要標志和天津金融創新成效的又一亮點。

近年來,天津自貿試驗區不斷深化金融領域改革創新,著力提升金融服務實體經濟能力。在優化航空金融產業配套方面,形成“租賃+買賣”“租賃+維修”“租賃+改裝”,以及未來“租賃+拆解”的飛機資產處置模式全覆蓋。將“租賃物+資金”的簡單組合,升級為集聚融資、交易、技術、監管、適航、登記等多元素的飛機資產管理體系。

此外,通過推動境內融資租賃業務收取外幣租金等各項政策落地實施,截至2021年6月末,天津自貿試驗區內融資租賃公司收取外幣租金業務規模超過46億美元;區內5家融資租賃公司下設的55家區內特殊項目公司共享外債額度近25億美元,金融改革創新取得新成效。

通關效率全國名列前茅

口岸通關的高效快捷是體現地區貿易便利化水平的一大標志,在中山大學發布的2020-2021年度中國自貿試驗區貿易便利化指數排名中,天津與廣東南沙、上海(浦東)、廣東前海、上海(臨港)分列全國前五,這得益于天津口岸通關效率的提升和業務模式的創新。

掛牌以來,天津自貿試驗區大力推動貿易自由便利和通關流程去繁就簡,通過建成國際貿易“單一窗口”,落實百余項通關監管創新措施,進出口通關時間分別下降至47.7小時和1.1小時。相比2017年,時間壓縮了五成。

海空兩港是天津的戰略資源,也是自貿試驗區聯系各地、溝通世界的重要通道。為充分發揮口岸優勢,天津自貿試驗區管委會與天津海關在2019年簽署《共建自貿區聯合創新工作機制戰略合作協議》,自貿試驗區制度創新從此進入跨區域、跨部門、跨領域密切協同的新時期。

在天津海關的全力支持下,天津口岸率先在全國口岸實現“船邊直提”作業規模化實施,同時實施了出口“抵港直裝”,并推動“船邊直提”“抵港直裝”等創新模式在京津冀逐步推廣,更好地服務三地協同發展。據天津政務平臺發布數據顯示,2021年上半年,天津口岸進口整體通關時間為32.94小時,同比壓縮31.94%,出口整體通關時間為0.85小時,同比壓縮52.25%。

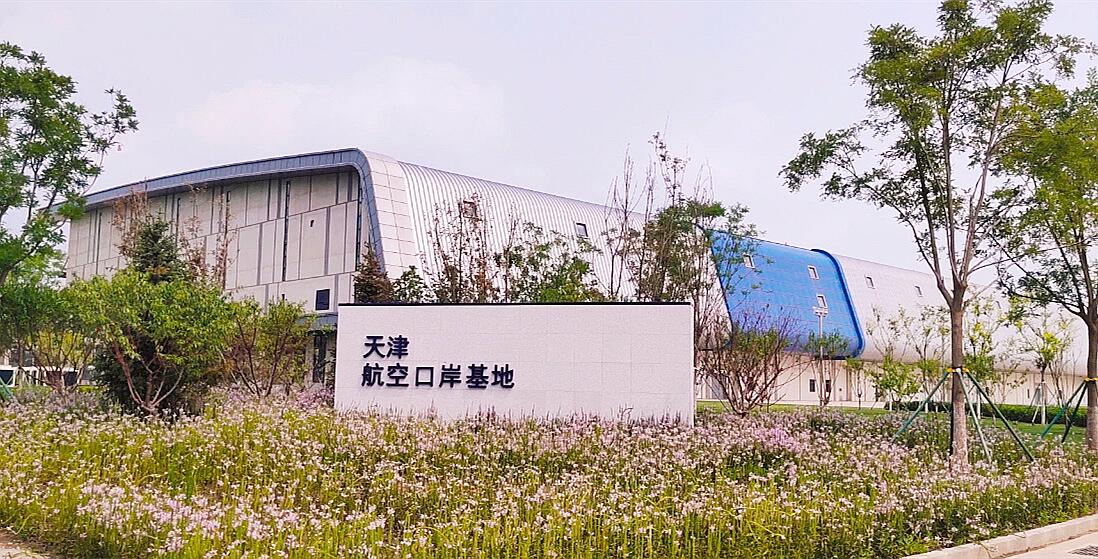

作為天津落實京津冀協同發展戰略、加快推進“一基地三區”建設部署實施的重點項目工程,航空口岸大通關基地(下稱:大通關基地)是承接北京貨運功能疏解、建設中國國際航空物流中心的重要載體之一。

依托天津自貿試驗區機場片區政策優勢,大通關基地將著力打造兼具口岸、商貿、多式聯運功能的綠色智慧綜合服務型物流園區。同時創新海關監管模式、“一站作業”模式、“單一窗口”模式,實現通關集成監管、簡化流程、提效降費。建成后,可滿足貨郵吞吐量60萬噸/年的處理能力。

在構建國內國際雙循環新格局的時代背景下,口岸是聯結國內外兩種資源兩種市場的重要紐帶。“著力提升港口能級;提升口岸營商環境和航運服務水平;高標準建設航空物流園,建成大通關基地;在航空口岸大通關基地開通海關監管場所”等,被列為《天津市綜合交通運輸“十四五”規劃》重點任務。

渤海之濱,開放前沿。誕生于深化改革關鍵年的天津自貿試驗區,在重要戰略機遇期全面發軔,走過六年多的探索實踐歷程,投身國內國際雙循環相互促進的新發展格局。“十四五”時期,這里將通過加快對現行政策的迭代升級,進一步在“放管服”、融資租賃、通關效率等領域釋放改革紅利,以聯動創新、協同發展、共建共享為契機,不斷激發自貿政策外溢。